« Ne rien trouver, c’est parfois trouver quelque chose »

C’était la veille de Noël, le soir où ma famille et moi avons l’habitude d’échanger nos cadeaux. Ma plus jeune sœur a distribué les paquets, dont beaucoup étaient petits et rectangulaires, de la taille d’un livre. Mon frère et moi avons reçu deux paquets de la même taille, en forme de livre. On nous a demandé de les ouvrir en même temps (en précisant qu’ils pouvaient être mélangés, que je pouvais avoir le sien et vice versa). J’ai déchiré le papier d’emballage de mon livre et j’ai découvert que ce n’était pas le bon.

C’est ainsi que The Name of the Wind (NW) de Patrick Rothfuss est arrivé entre mes mains pour la première fois : brièvement, avant d’être repris et échangé contre un autre pilier de la fantasy contemporaine, The Way of Kings de Brandon Sanderson. Mais cette première rencontre n’est pas vraiment inappropriée, compte tenu de la place particulière qu’occupent les livres dans la trilogie Kingkiller Chronicle de Rothfuss dont on attend avec impatience la suite.

Dès les premiers chapitres, The Chronicle est exactement ce que son titre annonce : une chronique, c’est-à-dire des événements consignés par un chroniqueur, qui note à la main la vie du narrateur, Kvothe, musicien, étudiant et aspirant arcaniste devenu aubergiste lorsque nous le rencontrons dans le cadre narratif extérieur de The Name of the Wind. L’histoire de la vie de Kvothe, telle que racontée dans The Name of the Wind et sa suite, The Wise Man’s Fear, suit son évolution en tant que jeune garçon qui grandit au sein d’une troupe itinérante d’artistes (comédiens, musiciens et magiciens) et qui est repéré, dès son plus jeune âge, comme un candidat idéal pour être formé à l’université (apparemment unique) et initié aux arts occultes (comprendre : magiques, mais aussi scientifiques et plastiques).

Avant le massacre de la troupe par les mystérieux Chandrians (un événement traumatisant qui attise son désir d’entrer à l’université afin d’accéder à ses célèbres archives et d’en savoir plus sur les assassins de sa famille), Kvothe commence son apprentissage de l’art de la sympathie auprès d’un arcaniste chevronné qui voyage avec la troupe. De cet arcaniste, il hérite d’un livre, qu’il vendra plus tard pour financer son premier semestre à l’université, où il entreprend des études dans diverses matières, passant rapidement d’un rang à l’autre de l’Arcanum tout en affrontant un nombre incalculable d’épreuves et d’aventures extrascolaires.

Comme le suggèrent le titre de la trilogie et son premier volet, les noms, les histoires et la narration doivent être au premier plan de notre esprit lorsque nous lisons la Chronique, des histoires dont nous assistons littéralement à la naissance alors que nous écoutons Kvothe les raconter et que nous regardons le Chroniqueur les coucher sur une grande feuille de papier après l’autre. Mais ce ne sont pas seulement les histoires elles-mêmes qui fascinent Rothfuss et ses personnages dans la Chronique. C’est aussi la forme physique à travers laquelle les histoires et les récits sont transmis qui importe.

Pour Rothfuss et ses personnages, les livres ont une importance capitale

Pour Kvothe, un seul livre lui ouvre les portes des institutions et des archives, lieux d’apprentissage et de savoir, où il espère trouver encore plus de livres qui pourraient contenir les réponses qu’il cherche. Le livre qu’il sauve des décombres de la caravane de sa troupe devient une forme de monnaie, à la fois un bien matériel qu’il peut échanger contre de l’argent (lorsqu’il a besoin d’acheter des produits de première nécessité comme de la nourriture, des vêtements, un abri, du papier et de l’encre) et un objet qui, grâce à sa configuration matérielle particulière et à son statut de dépositaire du savoir, lui procure le savoir-faire indispensable qui lui sert en quelque sorte de monnaie intellectuelle, l’« avance scientifique » (au sens de « lié au savoir ») qui lui permet de réussir son examen d’entrée et d’accéder aux salles sacrées de l’université.

En réalité, ce n’est pas tant l’université que ses archives et leur contenu que Kvothe désire, comme le montre l’une de ses premières tentatives pour mettre les pieds dans les archives dans The Name of the Wind. Après avoir réussi son examen d’entrée et (surtout) vu son statut de membre de l’université confirmé dans les registres des archives (le citoyen lambda ne peut pas entrer comme bon lui semble, comme il le découvre à son arrivée dans la ville), Kvothe passe la réception et se retrouve face à « deux doubles portes menant hors de l’antichambre, l’une marquée STACKS et l’autre TOMES. Ne connaissant pas la différence entre les deux, dit-il au Chroniqueur, je me dirigeai vers celles marquées STACKS. C’était ce que je voulais. Des piles de livres. De grands tas de livres. Des étagères infinies remplies de livres » (NW 275).

Dans la Chronique, les livres sont donc à la fois catalyseurs et monnaie d’échange

Ils sont extrêmement désirables et (tout aussi souvent) extrêmement décevants. Gardés sous clé dans des prêteurs sur gages et des archives, ils sont difficiles à gérer à plus d’un titre : ils sont extrêmement difficiles à traduire, à interpréter, voire souvent à localiser. Le prix d’entrée est élevé.

J’aborde les livres de la Chronique du tueur de roi du point de vue de quelqu’un dont la vocation est précisément celle-ci : gérer, traduire et interpréter les livres et leur histoire.

Dans mon travail de littéraire, je m’intéresse à la façon dont les livres sont fabriqués, comment ils circulent, comment ils passent d’une main à l’autre, comment ils sont parfois démontés, reconfigurés, réutilisés, comment on leur donne une nouvelle vie ou (le plus souvent, dans le cas des manuscrits médiévaux) comment ils sont mutilés ou détruits.

Mon premier métier de coeur, c’était archiviste paléographe

Les archives, comme l’idée que s’en fait Kvothe avant son arrivée à l’université, sont aussi un espace imaginaire et imaginé : une collection de textes, d’idées et d’images, de pensées qui ont été autrefois écrites, enregistrées, consignées dans des documents et des artefacts, mais qui n’existent plus, ou du moins pas toujours sous une forme accessible.

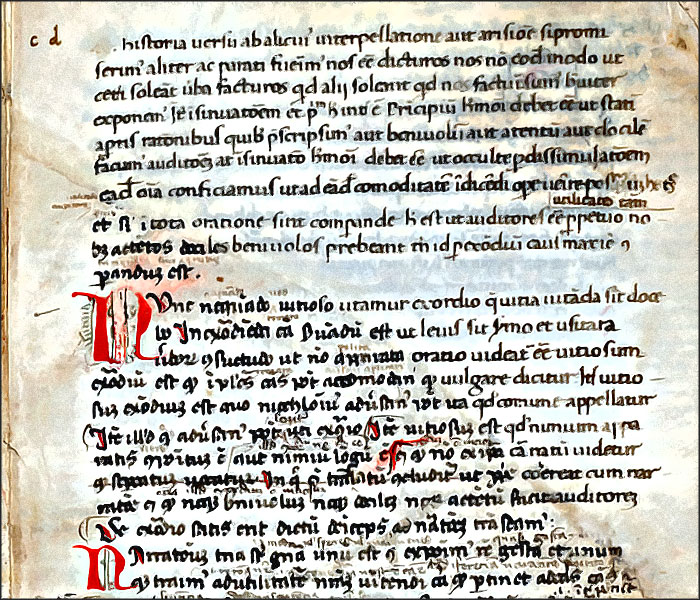

Copie manuscrite particulièrement appréciée et très utilisée du traité rhétorique pseudo-cicéronien de la fin de l’Antiquité, la Rhetorica ad Herennium (Ithaca, Division of Rare and Manuscript Collections, Cornell University Library, Misc. Bd. Ms. 145, fol. 3r). Notez les réparations post-médiévales soignées effectuées le long de la diagonale, où le texte de la partie manquante ou endommagée de la feuille (coin supérieur droit) a été méticuleusement reconstitué dans une écriture différente (humaniste de la Renaissance).

Les questions relatives aux livres, à l’accès au savoir – institutionnalisé ou non – semblent toujours occuper l’esprit de Rothfuss dans The Chronicle, et ce sont également des questions qui préoccupent de nombreux médiévistes aujourd’hui, en particulier ceux qui étudient la manière dont le Moyen Âge est perçu et revisité dans les productions médiévalistes contemporaines.

En tant que médiéviste, je m’efforce de faire preuve de diligence raisonnable en matière de fantasy et de science-fiction. Après tout, ce sont les genres contemporains sur lesquels le médiévalisme moderne a peut-être encore le plus d’emprise. J’avoue que ces deux genres ne m’ont jamais particulièrement intéressé, à l’exception peut-être de la fantasy, lorsque, enfant, la trilogie À la croisée des mondes de Philip Pullman m’a donné envie de devenir écrivain. Et cela ne fait aucun doute : The Name of the Wind et The Wise Man’s Fear sont des textes de fantasy médiévaux.

Cette affirmation peut sembler quelque peu curieuse, compte tenu de ce que Patrick Rothfuss lui-même a déclaré dans des interviews : que Four Corners, le monde dans lequel se déroule la Chronique, est un temps et un lieu construits à l’image de la Renaissance, et non du Moyen Âge, comme on s’y attend souvent dans la littérature fantastique. Les termes « fantastique » et « médiéval » semblent souvent interchangeables (ou le deviennent même) pour les amateurs de médiévalisme populaire ; la rencontre dans une taverne avec un voyageur inconnu, telle qu’on pourrait la vivre dans un jeu de Donjons et Dragons (ou plutôt, telle qu’on pourrait l’entendre si l’on suit des parties de DnD en direct comme Critical Role), ne fait guère penser à une «Ah oui, une bonne vieille taverne de la Renaissance, une taverne de l’époque de Shakespeare et d’Elizabeth Ire ». Non, l’endroit que l’on imagine est un espace au caractère résolument médiéval, ou ce que nous avons appris, grâce à la littérature fantastique, au cinéma, à la télévision et aux jeux vidéo, à associer au « médiéval ».

L’affirmation de Rothfuss selon laquelle la Renaissance occupe une place importante dans la construction de son univers a été utilisée, avec beaucoup d’effet, dans l’un des rares articles scientifiques sérieux publiés sur la Chronique du tueur de roi, où l’auteur, Anca Rosu, explore l’art magique de la sympathie et les secrets de l’Arcanum en relation avec les conceptions de la magie et de la science à la Renaissance. Mais cette affirmation n’écarte pas pour autant la possibilité que, si le cadre est très bien « renaissance » ou inspiré de la Renaissance, le texte dans son ensemble, et même certains éléments de son cadre, puissent être médiévaux, et que la Chronique du tueur de roi soit un mélange hybride d’idées et d’iconographie médiévales et renaissantes.

Qu’est-ce que la fantasy si ce n’est un monde d’hybrides et d’hybridité ?

…Un mélange de tropes et de teknē provenant de différentes époques et de différents lieux ? Après tout, qu’est-ce que le médiévalisme si ce n’est ces mêmes choses ?

Je dirais que le médiévalisme de Rothfuss n’est nulle part plus présent que dans les archives de son université, un lieu où Kvothe, étudiant et membre prometteur de l’Arcanum, est confronté à bon nombre des énigmes, mystères, impasses et découvertes rencontrés par l’historien du livre moderne. Parmi les étagères sombres et poussiéreuses, il trouve des manuscrits dont les noms clés ou des passages entiers ont été grattés et effacés ; il lit des textes accompagnés de commentaires systématiques et de notes marginales ; il trouve des lacunes dans les documents textuels et des preuves de témoins qui ont dû être perdus ou endommagés, ou des textes qui étaient autrefois reliés mais qui ont ensuite été séparés.

En apprenant à utiliser les Stacks, il reçoit une leçon d’histoire et d’organisation des archives, et il apprend à ses dépens (en se voyant refuser l’accès aux archives pendant près d’un an) à quel point le feu est considéré comme une menace pour les fonds des Archives. (Si cette aversion rigoureuse pour les flammes vous rappelle une certaine bibliothèque prestigieuse d’Oxford, c’est normal).

En d’autres termes, le médiévalisme de Rothfuss est celui d’un historien du livre, d’une personne fascinée par la production de livres prémoderne et possédant des connaissances assez impressionnantes dans ce domaine. Comme je l’ai laissé entendre précédemment, la fantasy retient mon attention. Mes oreilles de médiéviste se sont dressées lorsque Kvothe a finalement réussi à se faufiler dans les Archives et que je l’ai vu gérer des livres et des objets qui me rappelaient beaucoup ceux que j’avais vus lors de mes propres expéditions dans les archives.

« Patrick Rothfuss, me suis-je dit, s’y connaît en histoire du livre. »

Dans ce qui suit, j’aimerais explorer certaines des façons dont le médiévalisme de Rothfuss – j’entends par là son engagement envers une idée du « médiéval » (ici, plus particulièrement l’idée du livre médiéval) – transparaît dans sa construction des Archives dans The Name of the Wind et The Wise Man’s Fear.

Comme je l’ai suggéré, les Archives telles qu’elles ont été imaginées puis explorées par Kvothe soulèvent des questions d’accès et de production du savoir, de ses artefacts matériels, ainsi que de leur gestion, protection, préservation et organisation. Réservés aux membres de l’université (et soumis à des restrictions et obstacles supplémentaires, même pour ses mécènes), les livres et manuscrits des Archives dans The Kingkiller Chronicle racontent collectivement une histoire qui pourrait être une allégorie des archives modernes où sont conservés des objets et artefacts similaires à ceux des Archives imaginaires de Rothfuss.

En racontant cette histoire dans un espace d’archives peuplé de livres résolument médiévaux, Rothfuss entreprend un projet axé sur l’accès qui participe à deux des modes les plus importants et les plus influents grâce auxquels le Moyen Âge continue d’être rendu à la fois plus immédiat et plus accessible à un public non universitaire :

- 1) les productions médiévalistes populaires

- et 2) les initiatives archivistiques visant à ouvrir les bibliothèques et les archives par des moyens tels que la numérisation des manuscrits, la sensibilisation du public et les projets de crowdsourcing.

Mettre en évidence les liens entre les Archives de Rothfuss, l’étude de la littérature médiévale et l’histoire du livre prémoderne en tant que disciplines qui façonnent et sont façonnées par les archives modernes complique le récit plus large de Rothfuss sur les histoires et leur transmission, ainsi que la place des archives dans ce récit.

L’œuvre de Rothfuss repose en grande partie sur une fascination très médiévale pour les livres et l’histoire du livre

En fait, le fait de lire le cadre de la Chronique comme une période de type Renaissance dans un lieu qui a connu quelque chose comme la Réforme protestante quelque temps avant que Kvothe et ses camarades étudiants et complices dans les archives ne cherchent des réponses liées à cette période tumultueuse de l’histoire ne fait que confirmer l’attention que Rothfuss porte aux répercussions des changements culturels à grande échelle tels que la Réforme, comme quelque chose qui est spécifiquement mis en lumière par l’histoire du livre au Moyen Âge et à la Renaissance.

Ces répercussions sont ressenties et explorées de première main par Kvothe et ses amis lorsqu’ils découvrent des livres dans lesquels certains passages semblent avoir été modifiés ou effacés afin d’en supprimer toute trace d’« hérésie ». Il s’agit là de réalités auxquelles les lecteurs de la Renaissance post-Réforme ont été confrontés (ou qu’ils ont eux-mêmes promulguées) lorsqu’ils ont découvert de nombreux livres médiévaux, découvertes qui ont nécessairement été filtrées et médiatisées par leur propre situation historique.

Ce que Kvothe décrit ici à travers son récit sur les livres contenus dans les Tomes est essentiellement la version fantastique des ouvrages réservés, ces manuels (généralement non disponibles en prêt) qu’un professeur met à la disposition des étudiants d’un cours particulier afin qu’ils puissent les consulter à la bibliothèque. Ses efforts pour trouver des éditions acceptables de ces ouvrages trouvent un écho chez les étudiants universitaires d’aujourd’hui, qui recherchent des exemplaires abordables ou d’occasion des manuels obligatoires. Le coût est en effet un obstacle très réel à l’accès à l’éducation pour de nombreux étudiants, y compris Kvothe, qui, presque toujours à court d’argent, alloue avec soin le peu qu’il a à des fournitures scolaires indispensables comme le papier et l’encre.

Bien sûr, les Stacks eux-mêmes sont mystérieux pour bien d’autres raisons que les multiples exemplaires « obsolètes », « expurgés » ou « mal traduits » qu’ils contiennent et qui sont parfois difficiles à utiliser. Au niveau institutionnel, les obstacles à l’accès se multiplient, même parmi les membres de l’université. Cela n’est nulle part plus évident que dans le passage cité plus haut dans cet essai, lorsque Kvothe, qui vient de réussir son premier examen d’admission, entre pour la première fois dans les Archives et se dirige instinctivement vers les doubles portes marquées « STACKS », pour se voir dire par Fela (une autre scriv et future amie de Kvothe) :

« Les piles sont réservées à l’Arcanum » (NW 275).

Ce n’est qu’une fois que Kvothe gravit les échelons de l’Arcanum, passant heureusement assez rapidement du rang de novice E’lir à celui de Re’lar, membre officiel de l’Arcanum dont l’accès aux archives s’étend aux Stacks, et seulement une fois que son accès a été officiellement rétabli (après qu’un étudiant plus âgé l’ait piégé en lui faisant porter une flamme nue parmi les précieux livres, ce qui lui a valu d’être banni des Archives lors de son premier trimestre), qu’il peut enfin pénétrer dans ce sanctuaire du savoir.

Pour en revenir à la mystérieuse mission confiée à Elodin, nous pouvons y déceler plusieurs leçons qui s’appuient sur l’insistance d’Elodin pour que ses élèves « méritent » activement l’accès aux connaissances contenues dans les livres de sa liste. Elodin résiste aux tentatives de ses élèves, et en particulier de Kvothe, d’imposer une hiérarchie de valeurs à sa liste de livres :

« Lequel est le plus important ? » insiste Kvothe – renforce sa première leçon sur la valeur de la recherche, tout en enseignant une seconde qui semble avoir un rapport avec la canonicité littéraire et les types de valeur souvent implicitement attribués aux textes considérés comme « canoniques » (ou, dans ce cas, dignes d’être exposés dans les Tomes).

Les livres d’Elodin ne sont certainement pas les livres de cours que l’on trouve dans Tomes, ceux qui « [révèlent] ce que les maîtres considéraient comme des connaissances précieuses ». Au contraire, Kvothe et ses compagnons fouilleurs de piles se retrouvent à localiser et à lire un large éventail de textes et de genres, laissés libres de « [spéculer] sur les raisons pour lesquelles Elodin considérait ces livres comme importants » (WMF 135). Kvothe, qui trouve dix-neuf des vingt livres de la liste d’Elodin, commence à lire avec enthousiasme :

Je ne voulais rien de plus que commencer ce cours du bon pied, et j’étais déterminé à lire tous les livres qu’il nous avait donnés.

Le premier était un récit de voyage que j’ai trouvé plutôt agréable. Le deuxième était un recueil de poèmes plutôt mauvais, mais il était court, et je me suis forcé à le lire en serrant les dents et en fermant parfois un œil pour ne pas endommager mon cerveau. Le troisième était un livre de philosophie rhétorique, écrit de manière pesante.Puis vint un livre détaillant les fleurs sauvages du nord d’Atur. Un manuel d’escrime avec des illustrations assez déroutantes. Un autre livre de poésie, aussi épais qu’une brique et encore plus complaisant que le premier.

Cela m’a pris des heures, mais je les ai tous lus. Je suis même allé jusqu’à prendre des notes sur deux de mes précieux morceaux de papier.

Vint ensuite, d’après ce que je pus comprendre, le journal d’un fou. Bien que cela semble intéressant, ce n’était en réalité qu’un casse-tête entre deux couvertures. L’homme écrivait dans une écriture serrée, sans espaces entre les mots. Pas de pauses pour les paragraphes. Pas de ponctuation. Pas de grammaire ni d’orthographe cohérentes.

C’est là que j’ai commencé à survoler. Le lendemain, face à deux livres écrits en modégain, une série d’essais sur la rotation des cultures et une monographie sur les mosaïques vintish, j’ai arrêté de prendre des notes.

J’ai simplement feuilleté les derniers livres, me demandant pourquoi Elodin voulait nous faire lire un registre fiscal vieux de deux cents ans provenant d’une baronnie des Petits Royaumes, un texte médical obsolète et une pièce de théâtre moralisatrice mal traduite. (WMF 135)

Si le catalogue de Kvothe, qui répertorie cette série de livres de plus en plus fastidieux (et apparemment sans rapport les uns avec les autres), sert principalement à traduire son enthousiasme décroissant pour la chasse aux livres d’Elodin, les ouvrages de cette liste racontent également une histoire riche en archives, en diversités et en mystères, celle des défis (et des possibilités) auxquels sont confrontés les archivistes en formation comme Wil et Fela et les mécènes comme Kvothe au sein des Archives.

Vous avez l'impression que vos proches vous espionnent ou même que votre opérateur téléphonique enregistre tous vos historiques de connexion?

Cette liste multigenre reflète à la fois la réalité de la bibliothèque en tant que sorte de trésor, un vaste recueil de toutes sortes de documents (qui doivent bien sûr être répertoriés et organisés selon un système de catalogage et de classification), et celle du paysage littéraire du Moyen Âge, peuplé d’une grande variété de formes et de genres littéraires, auquel Rothfuss fait référence à travers la liste de lecture de Kvothe.

⇒ Patrick Rothfuss vs. George R.R. Martin : Qui publiera son dernier tome en premier ?

Souvent, la complexité et l’apparente aléatoire de ce paysage, dans le monde des études sur les manuscrits médiévaux, s’appliquent à un seul manuscrit. Dans mon propre travail, ce sont ces types de livres qui m’intéressent le plus : des livres qui mélangent librement les genres, les auteurs et les matériaux textuels dans un seul espace physique. Je suis particulièrement fasciné par les livres hybrides, créés pendant la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, au milieu de la diffusion progressive de l’imprimerie en Europe, qui combinaient en fait dans leur reliure des supports et des matériaux issus à la fois de la culture manuscrite et de la culture imprimée.

Ces livres, qui peuvent nous paraître surprenants et inhabituels, n’avaient rien d’étonnant pour les lecteurs du Moyen Âge ou du début de l’époque moderne. Les gens du Moyen Âge étaient confrontés à la plupart des formes d’écriture, mais surtout aux textes littéraires, d’une manière très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Une personne du Moyen Âge lisant un texte comme, par exemple, Le Nom du vent, s’attendrait probablement à ne pas lire ce texte dans un volume autonome comme nous en avons l’habitude, mais plutôt dans un livre contenant plusieurs textes littéraires (ou religieux, juridiques, philosophiques, théologiques ou scientifiques), une sorte de livre souvent appelé « miscellanée ». L’analogie moderne la plus proche de la miscellanée médiévale serait quelque chose comme une anthologie littéraire, un livre qui contient une collection de textes les uns à côté des autres.

⇒ Rothfuss est le roi de la narration

Mais la miscellanée médiévale, comme son nom l’indique, était souvent beaucoup plus hétéroclite que l’anthologie moderne. De nombreux recueils (ou « compilations », comme on les appelle aussi) respectaient des principes de compilation plus ou moins stricts ; les compilateurs de manuscrits et les relieurs sélectionnaient parfois les textes en fonction d’un thème général, d’un genre ou (plus rarement) d’un cadre organisationnel établi par l’auteur, et les scribes copiaient souvent les textes en suivant un ordre particulier. Mais il y avait d’autres raisons de relier des textes au Moyen Âge. Il pouvait s’agir, par exemple, d’une question de commodité, de protection ou de conservation. Les petits livrets en parchemin, contenant parfois des œuvres poétiques plus courtes, étaient beaucoup plus susceptibles d’être endommagés, usés ou de perdre des pages s’ils étaient laissés séparés ou non reliés ; les assembler dans un volume plus grand avec d’autres textes permettait de les protéger contre ces éventualités. Un propriétaire de manuscrit ou un relieur pouvait simplement posséder une collection hétéroclite de textes qu’il souhaitait faire relier pour ces raisons, sans qu’il y ait nécessairement de principe structurel ou thématique ; de même, comme les textes étaient souvent écrits et échangés sous forme de livrets et acquis progressivement, les textes qui apparaissent reliés ensemble dans un recueil peuvent (de manière assez passionnante) refléter les goûts littéraires et les penchants d’un propriétaire de livre donné, offrant un petit aperçu de sa biographie intellectuelle.

⇒ 2 Écrivains en berne: Promesses brisées par Martin & Rothfuss

Digression sur les livres médiévaux multigenres

Encore une fois, je pense que Rothfuss s’intéresse délibérément à une conception du livre médiéval (et de la Renaissance) qui a des implications importantes pour la quête d’informations de Kvothe sur les Chandrians. L’arcane, le miscellané, le multigenre, le malléable et le manuscrit sont autant d’éléments qui entrent en jeu dans la quête de Kvothe, qui le ramène à travers l’histoire jusqu’à l’époque où l’Université a été fondée et où l’Arcanum n’était pas seulement une communauté d’étudiants et d’érudits, mais était en fait intimement liée aux questions religieuses.

Ce n’est qu’en découvrant, au plus profond des rayonnages, des livres et des manuscrits dont le contenu semble avoir été modifié afin d’expurger toute mention (apparemment hérétique) d’une secte particulière, que Kvothe commence à prendre conscience de l’importance de la construction de l’histoire, de la culture et du savoir dans un lieu tel que les Archives.

⇒ La route étroite entre les désirs de Patrick Rothfuss

Laissant de côté un instant ces considérations d’ordre général, il convient de noter que malgré l’ennui et la frustration qu’il finit par éprouver à la lecture de la liste de livres d’Elodin (qui est en soi un étrange mélange ou assemblage, mais qui, comme nous l’avons vu, est également documenté sur le plan archivistique et historique dans son traitement des genres), Kvothe reste enthousiasmé par la gymnastique physique et mentale nécessaire pour les trouver dans les piles :

« Même si j’ai rapidement perdu mon intérêt pour la lecture des livres d’Elodin, dit-il, je prenais toujours autant de plaisir à les rechercher » (WMF 135).

Lorsque Elodin ne se présente pas au cours après que Kvothe et les autres ont passé des heures à « chercher et lire » (« près de cinquante heures » dans le cas de Kvothe), Kvothe exprime sa frustration face au temps « perdu », mais reconnaît néanmoins qu’il « est sorti de cette expérience avec une solide connaissance pratique des Archives.

« La chose la plus importante que j’ai apprise, se souvient-il, c’est que ce n’était pas simplement un entrepôt rempli de livres. Les Archives étaient comme une ville à part entière » (WMF 135, 137).

Les Archives, avec leurs « routes et ruelles sinueuses », leurs « allées et raccourcis » et leurs différents « quartiers », absorbent rapidement Kvothe, exactement comme Elodin le souhaitait, selon moi. Kvothe entre dans les Archives à la recherche de réponses sur les Chandrians, mais même s’il ne parvient pas « à trouver quoi que ce soit de concret sur les Chandrians », cet échec ne parvient pas à « gâcher [son] expérience ».

« Au fur et à mesure de mes recherches, je me laissais de plus en plus distraire par d’autres livres que je trouvais. Un herbier médicinal manuscrit avec des illustrations à l’aquarelle de diverses plantes. Un petit livre in-quarto contenant quatre pièces de théâtre dont je n’avais jamais entendu parler. Une biographie remarquablement captivante de Hevred le Prudent » (WMF 140).

Dans le même ordre d’idées, les endroits préférés de Kvothe dans les piles deviennent rapidement ce qu’il appelle les « mauvais quartiers », ces « sections des Archives qui ont été oubliées, négligées ou simplement trop difficiles à traiter pour le moment. C’étaient des endroits où les livres étaient classés selon d’anciens catalogues, voire pas classés du tout » (WMF 138).

⇒ D’où vient le retard du Livre 3 de Patrick Rothfuss ?

Contrairement à ce qu’il appelle les « bons quartiers », où « il était sympa de se promener », « agréable de chercher un livre et de le trouver exactement là où il devait être », les « mauvais quartiers » contiennent des livres « poussiéreux et inutilisés ». « Quand on en ouvrait un, dit Kvothe, on pouvait lire des mots que personne n’avait touchés depuis des centaines d’années. » C’est naturellement dans ces « mauvais quartiers » « sombres et poussiéreux » que Kvothe doit mettre en pratique les leçons d’Elodin en matière de recherche et de découverte, qu’il trouve les plus « fascinantes ». Comme il le dit lui-même : « Il y avait là un trésor, parmi les déchets. »

Ce récit de découverte et de distraction dans les archives, où Kvothe trouve « un trésor […] parmi les déchets », nous indique que la chasse aux livres d’Elodin a manifestement inculqué à Kvothe les traits du bibliophile et de l’historien du livre. (Je me demande si Elodin n’est pas lui-même un peu un historien du livre ou un bibliophile secret, malgré ses déclarations selon lesquelles il n’a jamais lu aucun des livres qu’il demande à ses élèves de rechercher.) Kvothe lit beaucoup ; il se délecte de l’obscur, de l’étrange et du particulier précisément parce qu’on lui a appris à errer dans les archives, parfois sans but, et qu’à ce stade de la Chronique, il a enfin la permission de le faire librement. À ce stade, le seul obstacle qui empêche Kvothe d’accéder à la connaissance est le système complexe, parfois contradictoire, voire totalement absent, d’organisation des archives des Stacks ; mais les livres et les manuscrits (bien qu’ils soient eux-mêmes difficiles à appréhender, comme nous l’avons vu, en raison de leur structure, de leur mise en page, de leur orthographe incohérente ou de leurs langues et écritures difficiles à lire) sont à sa portée.

« Maintenant que j’avais enfin libre accès aux Archives, dit-il au Chroniqueur, je rattrapais le temps perdu » (WMF 138).

Les incursions de Kvothe dans les archives, d’abord pour le cours d’Elodin, puis pour son propre plaisir et son édification, sont parmi les premiers et les plus importants exemples où nous assistons à la gestion d’anciens livres et manuscrits dans The Kingkiller Chronicle. À travers ces exemples, nous apprenons, aux côtés de Kvothe, comment utiliser les archives, quelles richesses étranges et merveilleuses elles recèlent, et l’interaction complexe entre l’accès et les obstacles à l’accès dans les espaces d’archivage. Mais, comme mentionné précédemment, nous, les lecteurs, sommes confrontés à un manuscrit dès les premières pages de The Name of the Wind. Nous sommes témoins de l’importance que Rothfuss accorde à son livre en tant que manuscrit, en tant que texte en cours d’élaboration (ce qui est vrai au niveau métatextuel, étant donné l’état d’inachèvement de la trilogie au moment de l’écriture) à travers les personnages et les accessoires avec lesquels il commence à construire son univers.

L’un des premiers personnages nommés que nous rencontrons dans la Chronique est, de manière assez appropriée, le Chroniqueur, un jeune homme qui fréquente l’université plusieurs années après Kvothe, et certains des premiers objets que nous voyons sont explicitement liés à la production de manuscrits : du papier, des stylos, une bouteille d’alcool à brûler pour nettoyer les stylos, un pot d’encre contenant un talent d’argent caché à l’intérieur, et une sacoche plate en cuir pour protéger ces matériaux d’écriture. Les accessoires d’écriture du Chroniqueur sont des objets qui, comme le livre sauvé par Kvothe, s’avèrent précieux, liés au commerce et à l’échange (bien qu’ils ne soient pas jugés assez précieux pour être volés par les soldats qui le dépouillent dans ce que le Chroniqueur qualifie de « probablement le vol le plus civilisé qu’il ait jamais subi ») et à sa profession : scribe (NW 22).

Des traces du métier de scribe refont surface dans la description que fait Kvothe des Archives, qui ressemblent à une ville, dans The Wise Man’s Fear. Plus il explore les Archives, plus il découvre de lieux et d’espaces à l’intérieur de ce bâtiment « sans relief, gris et carré comme un bloc » à l’extérieur, qui nous permettent collectivement d’entrevoir des livres en cours de fabrication et utilisés de toutes les manières possibles (NW 246). Dans le Scriptorium, qui semble tout droit sorti du Moyen Âge, il voit :

Des rangées de bureaux où des scribes travaillent d’arrache-pied à la traduction ou à la copie de textes effacés dans de nouveaux livres à l’encre fraîche et sombre. La salle de tri bourdonne d’activité tandis que les scribes trient et rangent les livres.

La Buggery n’était pas du tout ce à quoi je m’attendais, Dieu merci. Il s’agissait en fait de l’endroit où les nouveaux livres étaient décontaminés avant d’être ajoutés à la collection. Apparemment, toutes sortes de créatures aiment les livres, certaines dévorant le parchemin et le cuir, d’autres préférant le papier ou la colle. Les vers de bibliothèque étaient les moins dangereux d’entre eux […]La salle des catalogueurs, la reliure, les boulons, le palimpseste [un terme préféré des historiens du livre !], tous étaient aussi affairés que des ruches, remplis de scribes silencieux et industrieux.

Mais d’autres parties des Archives étaient tout le contraire de l’effervescence. Le bureau des acquisitions, par exemple, était minuscule et perpétuellement sombre. […] Tomes ressemblait à un grand jardin public. Tous les étudiants étaient libres d’y venir lire les livres qui y étaient rangés. Ils pouvaient également faire une demande aux scribes, qui se rendaient à contrecœur dans les rayonnages pour trouver non pas exactement le livre que vous vouliez, mais au moins quelque chose qui s’en rapprochait. (WMF 137-138)

C’est peut-être cette combinaison entre érudition et tradition orale qui permet à Rothfuss et aux personnages de The Kingkiller Chronicle de s’engager pleinement et efficacement dans des projets sérieux liés à l’accès. Ils sont capables de réfléchir de manière complexe et sensible sur le plan codicologique au rôle des livres, des archives et des institutions dans la création, la préservation et la découverte du savoir.

En repensant à ma propre expérience de lecture et de relecture de la Chronique, je me rends compte que l’accès aux prêts électroniques des bibliothèques pendant la pandémie m’a permis de découvrir les histoires de Rothfuss à un moment où il était plus difficile d’y accéder sous forme de livres.

Alors que Kvothe ouvre les archives de l’université, un lieu qui sent « le cuir et la poussière, le vieux parchemin et la colle à reliure », « les secrets », Rothfuss nous ouvre les archives contemporaines et les archives littéraires médiévales et modernes, que nous soyons médiévistes, historiens du livre ou spécialistes de la Renaissance, ou simplement là pour écouter une bonne histoire.