La presse écrite et audiovisuelle ont des histoires très différentes en France, mais elles ont partagé dans le passé une caractéristique commune : freinées par diverses contraintes formelles et informelles, elles ont fait preuve, au mieux, d’une indépendance limitée et n’ont exercé qu’une influence politique restreinte. Elles traversent aujourd’hui une période de mutations rapides et profondes, et la question de leur indépendance est devenue un enjeu crucial pour les médias eux-mêmes, mais aussi pour le gouvernement et la société française.

La presse écrite a un passé prestigieux, mais elle a vu son tirage et son prestige décliner pendant la majeure partie du siècle dernier. Bien qu’elle soit presque entièrement privée, elle a longtemps été soumise à des lois et conventions qui renforçaient l’autorité de l’État français. Elle est aujourd’hui confrontée à des défis et à des opportunités qui pourraient favoriser une approche plus indépendante et plus investigative du journalisme.

Les médias audiovisuels ne se sont imposés qu’après la Seconde Guerre mondiale. Toujours étroitement contrôlés par le gouvernement, ils ont souvent été utilisés par le président de Gaulle et ses successeurs à des fins politiques ouvertement partisanes. À la suite d’une loi controversée adoptée par la gauche en 1982, ils connaissent aujourd’hui une expansion rapide et, comme la presse écrite, ils pourraient se voir accorder une plus grande indépendance que par le passé.

La politique des médias est un enjeu politique majeur en France, mais il existe étonnamment peu de différences réelles entre les principaux prétendants au pouvoir sur la question de l’indépendance. Le débat porte généralement sur les médias audiovisuels, et la fracture la plus visible sépare généralement les « inclus » des « exclus ».

Ceux qui ne sont pas au pouvoir réclament une réorganisation et une libéralisation en profondeur, mais changent d’avis lorsqu’ils accèdent au pouvoir : la notion jacobine d’influence centrale, voire de contrôle, reste forte au sein de l’élite politique.

Malgré cette résistance, nous pensons qu’une tendance vers une plus grande indépendance s’est établie dans la presse écrite et audiovisuelle. Le présent article, qui s’appuie sur des données relatives à la diffusion et à l’audience ainsi que sur des éléments glanés dans les médias eux-mêmes, examine cette tendance et explore ses implications pour le fonctionnement du processus politique français.

La presse écrite

La presse française a connu son apogée très tôt, et son expérience au XXe siècle a été presque sans relâche marquée par le déclin.

En 1789, la France est devenue le premier pays au monde à codifier la liberté de la presse, et pendant plus d’un siècle, elle a dominé le journalisme européen. L’âge d’or de la presse, entre 1881 et 1914, a donné naissance à une multitude de journaux, avec pas moins de 80 quotidiens rien qu’à Paris, dont le plus grand journal du monde. Mais la censure pendant la Première Guerre mondiale a détruit sa crédibilité et, pendant l’entre-deux-guerres, les journaux ont sacrifié toute objectivité professionnelle pour devenir les porte-voix de leurs éditeurs, le plus souvent d’extrême droite.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les journaux grand public sont devenus des organes de propagande des forces d’occupation, et le public français s’est tourné vers un média relativement nouveau, la radio, pour obtenir des informations non censurées.

- Immédiatement après la libération, la presse écrite a connu une renaissance de courte durée, avec un lectorat atteignant un pic historique de 15,1 millions de personnes en 1945, mais dès 1952, la diffusion des journaux était retombée à son niveau de 1914.

- De 1953 à 1968, le lectorat a de nouveau augmenté de manière spectaculaire, atteignant un autre pic lors de la révolte étudiante de mai 1968 et des événements qui ont suivi.

- Depuis lors, la diffusion a de nouveau baissé, sans qu’une fin à ce déclin ne soit en vue.

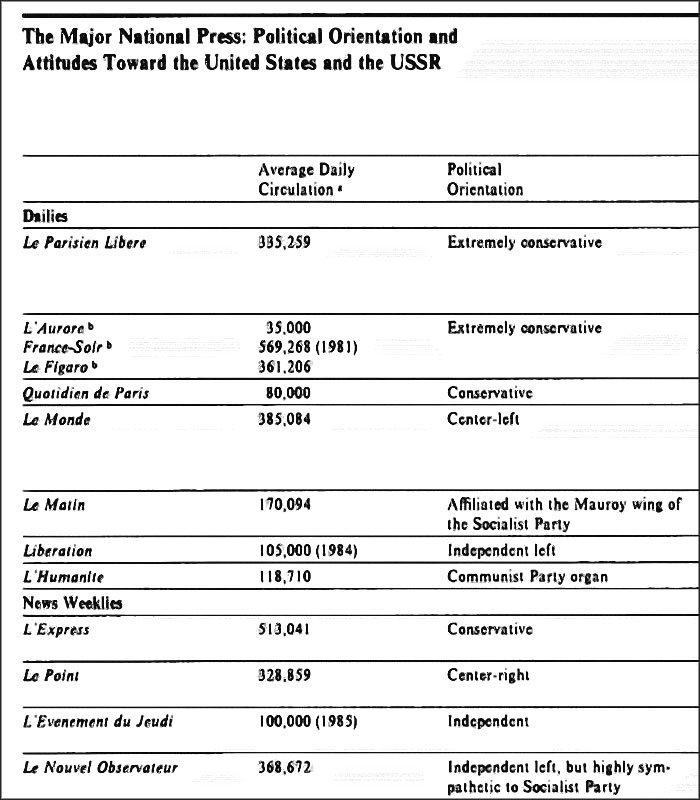

Orientation politique des journaux français

L’explication la plus probable de cette tendance à la baisse réside dans la relation entre la presse et les partis politiques

Le lectorat de la presse semble être directement lié à la force des affiliations partisanes :

- lorsque les partis prospèrent, les journaux prospèrent ;

- lorsque les affiliations partisanes faiblissent, le lectorat faiblit.

Cette corrélation reflète le rôle politique unique de la presse française. Depuis les débuts de la politique de masse au milieu du XIXe siècle, les journaux nationaux et régionaux étaient non seulement pratiquement les seules sources d’information politique, mais aussi d’importants agents de mobilisation politique. Les partis politiques français étaient faibles et la scène politique était dominée par une succession de grands camps idéologiques avec des partis phares.

Dépourvus des mécanismes habituels de recrutement et de socialisation des membres, ou de campagne électorale, ces camps ont créé des journaux pour remplir ces fonctions. Ainsi, contrairement aux journaux américains, la presse française ne prétendait pas à l’objectivité et se qualifiait elle-même de « presse d’opinion ». Une relation symbiotique s’est développée entre les mouvements politiques et la presse : dans une large mesure, le succès d’un groupe idéologique dépendait de sa capacité à développer un journal populaire, et le sort des journaux eux-mêmes était inextricablement lié à la santé et à la popularité des idéologies auxquelles ils étaient associés. Mais paradoxalement, la presse d’opinion n’a historiquement joué qu’un rôle mineur dans la définition de l’agenda politique sur des questions spécifiques : elle a davantage servi de caisse de résonance idéologique que d’aiguillon pour le gouvernement.

Les tendances en matière de diffusion suggèrent trois phases depuis la Seconde Guerre mondiale, qui correspondent globalement aux phases d’affiliation partisane de l’électorat.

- Une période de croissance reconnue de l’affiliation partisane (1952-1968) correspond à une augmentation de la diffusion, encadrée par deux périodes de déclin des deux (1945-1952 et 1968-aujourd’hui).

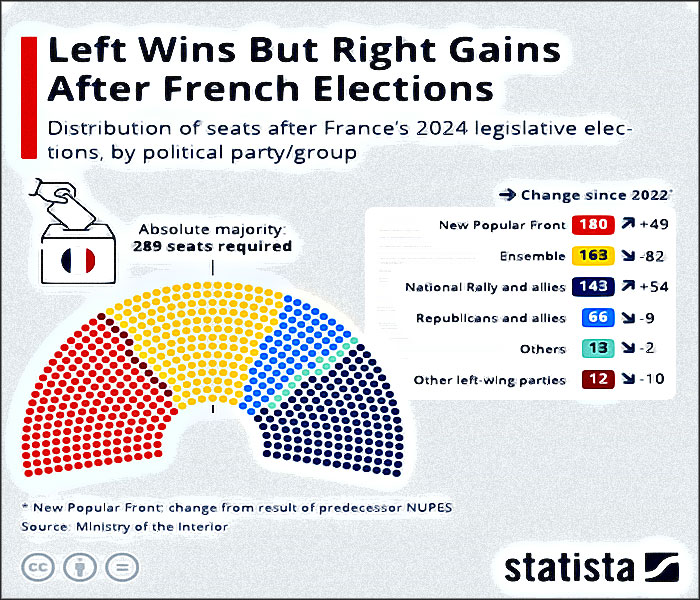

- Le déclin constant de la diffusion de la presse depuis 1968 peut être directement corrélé au « désalignement », c’est-à-dire au déclin des partis politiques traditionnels et des idéologies. Les résultats des sondages indiquent qu’entre un tiers et la moitié de l’électorat estime que les distinctions idéologiques ne sont plus pertinentes.

- Tout comme les partis politiques ont du mal à attirer et à fidéliser les électeurs, les journaux alignés sur ces partis, tant à gauche qu’à droite, perdent rapidement des lecteurs.

Le lectorat des journaux peut donc être un indicateur utile de l’état du système partisan en France. Par ailleurs, la télévision – que de nombreux observateurs considèrent comme la cause principale du déclin de la lecture – pourrait en réalité avoir peu d’impact sur les tirages. Certaines données indiquent même que la télévision pourrait avoir un effet positif sur la lecture des journaux, en stimulant l’appétit du public pour plus d’informations. La période de croissance la plus forte de la télévision (environ 1957 à 1970) a coïncidé avec une augmentation des tirages des journaux.

Lors d’une conférence de presse en décembre 1985, le président Mitterrand a utilisé cet argument pour défendre l’autorisation de la première chaîne de télévision privée. Par exemple, les tirages des journaux en Italie ont augmenté ces dernières années précisément pendant une période d’expansion massive de la télévision.

Changement de structure de la presse

Le déclin des tirages et ses conséquences financières ont entraîné une concentration croissante des propriétaires, particulièrement dans la presse provinciale. La loi n’a jamais vraiment empêché la concentration. La seule tentative d’application fut l’effort du gouvernement socialiste en 1983 pour démanteler l’empire de Robert Hersant, le plus important du pays, représentant plus de 20% du tirage total des journaux (dont plus de 30% des quotidiens nationaux). Cette initiative fut perçue comme politiquement motivée et finalement annulée par les tribunaux. Hersant a ensuite utilisé son image de martyr de la liberté de la presse pour se faire élire au Parlement européen, ce qui lui donne l’immunité judiciaire. Début de cette année, profitant de cette immunité, il a acheté un nouveau groupe régional.

Dix grands groupes dominent désormais l’industrie de la presse. Les provinces sont contrôlées par les « ducs de la presse ». Les journaux locaux indépendants deviennent rares, remplacés par des suppléments régionaux dans les quotidiens, conduisant à une homogénéisation croissante du paysage médiatique.

Grâce aux économies d’échelle, les journaux provinciaux ont pu adopter les dernières technologies pour produire des contenus attractifs avec photos et graphiques. Ainsi, alors que le tirage global continue de baisser, celui des journaux provinciaux s’est stabilisé depuis le milieu des années 1970. En revanche, les journaux parisiens connaissent un déclin marqué, particulièrement dans la presse populaire (L’Aurore, France-Soir, Le Parisien Libéré) et, depuis la fin des années 1970, même les journaux de qualité comme Le Monde et Le Figaro.

Ce déclin est partiellement compensé depuis les années 1960 par l’essor des magazines d’actualité hebdomadaires inspirés de Time et Newsweek. Ces magazines mettent en avant leur objectivité, se distinguant de la presse d’opinion, bien que chacun ait son orientation politique plus ou moins marquée.

Après un départ difficile, ces hebdomadaires sont devenus des acteurs majeurs du paysage médiatique. Les journaux commencent d’ailleurs à adopter certains de leurs traits stylistiques. Un supplément hebdomadaire du Figaro a aidé à redresser ses ventes à la fin des années 1970, et d’autres journaux ont adopté photos, graphiques et un style plus dynamique. Même Le Monde, dernier bastion du puritanisme journalistique français, utilise des graphiques bien que sa direction reste fermement opposée aux photos.

Orientation politique de la presse

Compte tenu de la nature intrinsèquement partisane de la presse française, les journaux et magazines affichent généralement des biais politiques assez marqués. Cependant, en miroir du déclin des affiliations partisanes, plusieurs journaux nationaux indépendants sont apparus au cours de la dernière décennie, adoptant une approche plus « objective » bien qu’avec une sympathie discernable pour des positions de gauche.

Parmi ces titres (comme Libération) certains font figure de pionniers dans le développement du journalisme d’investigation et semblent de plus en plus influencer l’agenda politique. La presse nationale parisienne présente une diversité politique, tandis que la presse provinciale – bien plus importante en termes de tirage – est massivement conservatrice.

La presse de gauche et son évolution

Depuis le milieu des années 1970, le reste de la presse de gauche a prospéré parallèlement à l’ascension du Parti Socialiste, devenu le premier parti de France. Curieusement, ce sont les journaux les plus indépendants de gauche – notamment Libération – qui semblent en tirer le plus de bénéfices.

Malgré leurs divergences sur les questions intérieures, la presse (à l’exception évidente des organes communistes) tend à s’aligner sur le consensus qui s’est dégagé ces cinq dernières années : un engagement ferme envers l’Alliance atlantique et la Communauté européenne, et une position dure envers l’Union soviétique. Les attitudes envers les États-Unis et leur politique étrangère sont généralement favorables, mais non dénuées de critiques. Comme on pouvait s’y attendre, la presse de gauche se montre souvent plus virulente – notamment concernant les politiques américaines dans le Tiers Monde – mais l’ensemble de la presse reflète l’insistance française sur l’indépendance en matière de politique étrangère.

La couverture du bloc soviétique, selon notre analyse, est à la fois objective et souvent sévèrement critique. Les grands quotidiens nationaux, particulièrement Le Monde, fournissent fréquemment des commentaires détaillés et sophistiqués presque systématiquement critiques.

Le Monde : déclin ou renouveau ?

Ces dernières années, l’institution qui a marqué la vie intellectuelle et politique française depuis la Seconde Guerre mondiale traverse des difficultés financières et éditoriales. Depuis 1980, Le Monde a été secoué par des problèmes internes, des grèves et trois remaniements successifs de sa rédaction. Les causes immédiates de cette crise sont des difficultés économiques croissantes et une dette importante dues à une gestion lourde et à des ventes en baisse.

Son tirage quotidien continue de chuter. Historiquement associé à la gauche traditionnelle, Le Monde avait soutenu avec force la campagne victorieuse du PS en 1981. Paradoxalement, ce triomphe de la gauche s’est révélé désastreux pour le journal. Réticent à critiquer le nouveau gouvernement avec la même vigueur que les gouvernements de droite, Le Monde a perdu une partie de sa crédibilité comme force indépendante. Simultanément, sa position de porte-voix de la gauche « intellectuelle » a été contestée par Libération, fondé en 1973.

Pour de nombreux observateurs, les problèmes économiques du journal masquent une crise identitaire plus profonde. Lourd, docte et autoritaire, Le Monde reste identifié à la génération arrivée au pouvoir après-guerre, tandis que Libération, produit des bouleversements culturels de 1968, séduit la jeune génération de gauche.

André Fontaine, directeur, reconnaissait : « Avant, à 18 ans on s’abonnait automatiquement… Ce n’est plus le cas. Nous avons un vrai problème avec les jeunes. »

Le cadre juridique contraignant de la presse française

La législation actuelle (un ensemble complexe de lois dispersées dans les systèmes juridiques civil et militaire) établit une définition exceptionnellement large des délits de presse passibles de poursuites civiles et pénales. Particularité notable : la charge de la preuve dans les affaires de diffamation incombe à l’accusé (éditeur, journaliste, voire vendeur de rue) plutôt qu’à la partie lésée, avec des critères de bonne foi particulièrement stricts.

Les dispositions les plus surprenantes incluent :

- La diffamation « sans faute » : des sanctions peuvent être appliquées pour la publication d’informations (même vraies) si elles tombent sous ces catégories :

- Toute information portant atteinte à l’honneur d’une personne publiée sans autorisation (étendue aux documents classifiés)

- Faits remontant à plus de 10 ans susceptibles de nuire à la réputation

- Référence à des crimes amnistiés ou survenus pendant des périodes « interdites » (comme la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d’Algérie)

- Incitation à commettre des crimes (notion large incluant toute présentation « élogieuse » d’actes illégaux)

Protection étendue des autorités :

- Atteinte à la dignité du Président ou de gouvernements étrangers (poursuites possibles sans plainte de la victime)

- Protection spéciale pour les institutions prestigieuses (grandes écoles, Légion d’honneur, etc.)

- Immunité partielle pour les élus et protection posthume des personnalités

Le délit le plus redouté :

Toute « expression méprisable diminuant le respect d’une fonction publique », particulièrement dans le domaine judiciaire. Utilisé en 1980 contre Le Monde pour son enquête sur les diamants de Bokassa offerts à Giscard d’Estaing.

Sujets interdits :

- Ce qui pourrait affecter le moral militaire

- Ce qui pourrait nuire à la confiance dans la monnaie nationale

- Les travaux des commissions parlementaires

- Ce qui pourrait « outrager les bonnes mœurs »

Sanctions et autocensure :

Les peines vont des amendes à l’emprisonnement, avec possibilité de saisie des publications (moins fréquente récemment). Plus courant : l’obligation d’insérer des rectificatifs, même pour des informations exactes.

Si la censure directe est interdite en temps de paix (mais appliquée pendant la guerre d’Algérie), l’autocensure reste l’arme la plus efficace. Comme l’exprime un journaliste : « Le conformisme prudent… le silence complice » prévalent souvent, l’État exerçant son influence davantage par la menace potentielle que par des représailles systématiques.

Compte tenu de ces contraintes légales, il n’est pas surprenant que la presse française ait peu de tradition de journalisme d’investigation. L’influence de la presse américaine révélée par le Watergate a impressionné les journalistes français, mais n’a eu qu’un impact limité. Seuls quelques titres iconoclastes comme Le Canard Enchaîné (gauche) ou Minute (extrême droite) ont maintenu une ligne critique constante.

L’affaire Greenpeace : un tournant ?

L’été 1985, la révélation par deux petits hebdomadaires de gauche de l’implication des services secrets dans le sabotage du Rainbow Warrior (bateau de Greenpeace s’opposant aux essais nucléaires français) a marqué un moment clé. Le Monde, cherchant à relancer ses ventes, a repris l’enquête, conduisant à la démission du ministre de la Défense Charles Hernu, une première sous la Ve République.

Cependant, l’analyse américaine a probablement surestimé le rôle de la presse. Les fuites semblent en réalité être venues du gouvernement lui-même, peut-être du ministre de l’Intérieur Pierre Joxe.

Comme le note un journaliste parisien : « L’erreur fut de promettre toute la vérité… Les Français soutenaient les essais nucléaires et acceptaient les mesures contre Greenpeace. »

Dès octobre 1985, le gouvernement a coupé les fuites et l’affaire s’est éteinte.

Historiquement, la presse française transmettait des idées « du haut vers le bas » au sein de camps idéologiques. Avec l’affaiblissement de ces clivages, les journaux gagnent en indépendance éditoriale et commencent à jouer un rôle actif dans l’agenda politique. Malgré les contraintes (autocensure, sanctions étatiques), cette évolution semble irréversible.

⇒ Comment les médias et les personnalités cherchent-ils à manipuler leur public ?

L’essor des sondages

Les sondages politiques, apparus dans les années 1950, ont pris une importance cruciale depuis dix ans. Bien que leur fiabilité soit affectée par le système proportionnel instauré en 1985, leurs prédictions précises lors des législatives de mars 1986 attestent de leur sophistication (utilisation de simulations informatiques). Les enquêtes mensuelles publiées par Le Figaro, Le Monde, Le Point et L’Express influencent désormais directement les stratégies électorales.

Le rôle continu de l’État dans l’audiovisuel

La réforme socialiste de 1982 n’a pas mis fin à l’influence gouvernementale sur les médias audiovisuels. Jusqu’en février 1986 (création de la première chaîne privée), les trois chaînes publiques sont restées sous contrôle étatique. La loi a certes supprimé le contrôle direct des programmes, mais a maintenu la radiodiffusion comme service public, permettant à l’État de fixer les conditions d’exploitation (obligations de service public, attribution des fréquences, contrôle technique).

La Haute Autorité : une indépendance relative

Cette nouvelle instance créée pour garantir l’indépendance des médias ressemble étrangement à l’ORTF de 1964. Bien que chargée de nommer les dirigeants des chaînes publiques et d’attribuer les licences, sa composition reste politique : 3 membres nommés par le Président, 3 par le Président de l’Assemblée Nationale, et 3 par le Président du Sénat.

Dès son arrivée au pouvoir, Mitterrand a renouvelé les dirigeants des chaînes publiques, et les ministres socialistes sont apparus en permanence à l’écran. Le Premier ministre Fabius a même bénéficié d’un créneau hebdomadaire de 15 minutes pour expliquer la politique gouvernementale.

La Haute Autorité a permis une légère dépolitisation des médias : l’opposition a gagné un peu plus d’accès aux antennes avant les élections de 1986, et certains reportages ont critiqué le gouvernement. Cependant, les socialistes ont largement utilisé leur accès privilégié aux médias publics.

En 1985, la démission conjointe du directeur de l’information et de la présentatrice star d’Antenne 2 (qui dénonçaient les pressions gouvernementales) a révélé l’ampleur des ingérences. Ce cas illustre la persistance d’une culture de contrôle étatique des médias parmi l’élite politique.

Un schéma récurrent

Sous la Ve République, chaque nouveau gouvernement modifie rapidement la politique des médias.

⇒ Aujourd’hui, plus que jamais, nous ne pouvons pas laisser les autres penser à notre place

La télévision privée : nouvelle arme politique

L’émergence des chaînes privées ouvre de nouvelles possibilités d’influence :

- Attribution des licences basée sur des critères politiques

- Exemple : C8 démantelée

Le modèle traditionnel de purge des dirigeants des chaînes publiques pourrait être remplacé par :

- L’annulation stratégique de contrats

- La réattribution politisée des licences privées

- Ainsi, malgré les réformes, le contrôle politique des médias persisterait sous de nouvelles formes.

L’ère de l’opinion publique

Une évolution est particulièrement visible chez la nouvelle génération de leaders qui adaptent leurs positions aux enquêtes d’opinion et maîtrisent les codes télévisuels :

- Sondages d’opinion

- stratégies médiatiques

- la télévision comme arme politique

La politisation de la haute fonction publique

Autre mutation significative : l’administration, traditionnellement technocratique, intègre désormais des considérations politiques et médiatiques dans son processus décisionnel. Cette évolution participe à une certaine démocratisation de la fabrique des politiques publiques.

La télévision française pourrait jouer un rôle croissant dans la formation de l’opinion sur les questions internationales. Les images télévisées (Amérique centrale, Beyrouth, Pologne, Afghanistan) « humanisent » les conflits lointains. Traditionnellement peu concernés par la politique étrangère, les Français y portent désormais plus d’intérêt

Conclusion

La France entre dans une ère où médias et opinion publique pèseront davantage sur les choix politiques, y compris en matière de relations internationales. Cette évolution, bien qu’inéluctable, se heurte aux réflexes centralisateurs de l’élite politique.